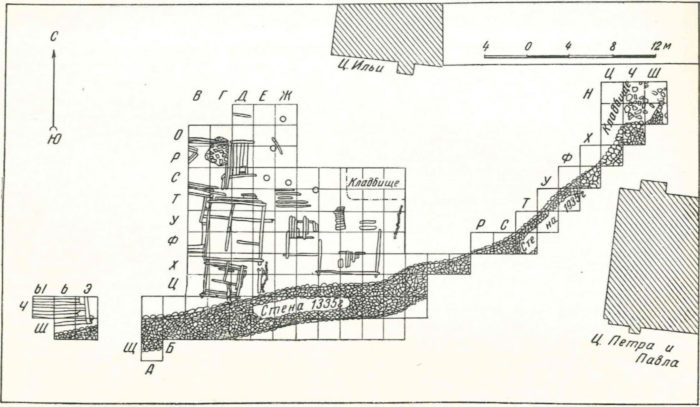

В 1932 г. экспедиция, осмотрев все новгородские пустыри, избрала для раскопок пустырь на Славне, в самом центре Холма, непосредственно прилегающий к обеим названным церквам. От церкви Ильи он находится на юг, от церкви Петра и Павла на запад. При выборе этого места имело значение еще одно обстоятельство. Рядом с этим участком, во время производившейся постройки, земляные работы установили хорошую сохранность древних срубов. Последующие раскопки, впрочем, доказали, что срубы в Новгороде хорошо сохраняются почти повсеместно. Во всяком случае избранный для первых раскопок участок более чем оправдал возлагавшиеся на него надежды—экспедиция возвращалась на Славно из года в год, работы там были прекращены только тогда, когда расширять раскопы стало некуда (рис. 1).

Раскопки были организованы Государственной Академией Истории материальной культуры и Государственным Историческим музеем (Москва). Начальником экспедиции все эти годы был А. В. Арциховский, научными сотрудниками в 1932 г. М. К. Каргер и Б. А. Рыбаков, в 1934 г. Б. А. Рыбаков и Л. А. Голубева, в 1936 г. А. Е. Алихова, А. А. Крайнов, А. Д. Маневский и С. В. Романовская, в 1937 г. А. Е. Алихова, С. В. Романовская и С. А. Тараканова. В 1932 г. в раскопках участвовали студенты Ленинградского Гос. университета, в 1937 г. Московского Гос. университета и Московского Гос. Педагогического института. Из студентов ЛГУ активными участниками экспедиции были А. Н. Рогачев и И. В. Щербаков, из студентов МГУ—М. А. Гинзбург, И. Г. Еремин, И. В. Лазарев, А. Б. Осповат и М. Г. Рабинович, из студентов МГПИ — К- В. Виноградов, П. И. Засурцев, А. Р. Корсунский, X. А. Рубштейн и Г. Б. Трошков. Фотографом экспедиции был в 1932 г. С. Н. Аносов, в 1934 г. А. Ф. Яковлев, в 1936 и 1937 гг.

А. И. Смирнов. Большое содействие раскопкам оказал в 1932 г. главный механик новгородского водопровода А. Г. Беяьдюгин, а в 1934, 1936 и 1937 гг. его преемник по должности Е. Н. Вантурин.

Намеченная для раскопок площадь для удобства дальнейшей работы была еще в 1932 г. разбита на двухметровые полосы, направленные с севера на юг, и на такие же полосы, направленные с запада на восток. Те и другие полосы были пронумерованы буквами русской азбуки от А до Я. Таким образом, единицей учета являлся раскопочный квадрат в 4 м2, определяемый пересечением полос. Шифровка квадратов применялась, следовательно, двухбуквенная: на первом месте при этом ставилась буква горизонтальной (на плане) полосы, а на втором месте вертикальной (например, ТВ). Двухбуквенная шифровка четче и закономернее определяет квадрат, чем цифровая, всегда несколько случайная. Однако букв в алфавите слишком мало, а точные границы раскопа никогда нельзя предвидеть заранее. Поэтому данная система встретилась в конце концов с затруднением, которое надо здесь оговорить. В 1932 г. крайним западным пределом раскопок представлялась меридиональная линия А, поскольку к западу от нее лежит дорога городского водопровода, которую перерывать нельзя, и небольшой сад, который надо беречь (ни одно из его деревьев не срублено экспедицией, впоследствии они пережили войну). Однако открытая раскопками крепостная стена заслуживала быть прослеженной на запад от этой линии, что и было сделано в 1936 г.: мы пропустили 4 м дороги, а деревья остались в стороне. Раскопы, лежавшие к западу от линии А, трудно было шифровать: пришлось снова начать азбуку с конца, а во избежание смешений добавлять в каждом шифре букву А; таким образом получились трехбуквенные шифры (например, ШЭА). При последующих новгородских раскопках (с 1938 г. на Ярославовом Дворище) экспедиция вернулась поэтому к традиционным цифровым обозначениям квадратов.

Подавляющее большинство квадратов на Славне носили двухбуквенные обозначения (упомянутых трехбуквенных очень мало). Все находки обозначались однородно: за наименованием квадрата следовала цифра, означавшая глубину: от 0 до 0.2 м — 1, от 0.2 до 0.4 — 2, от 1.8 до 2 — 10, от 2 до 2.2—11 и т. д. (например — СЕ-4, ЦВ-6, ФМ-10 и т. п.).

Эти срезы, по 0.2 м каждый, назывались при раскопках пластами: соответственно 1-й пласт, 2-й пласт, 10-й пласт, 11-й пласт и т. д.

Все квадраты перед раскопками нивелировались. Отметки нивелировки делались для каждого метра. За нулевую точку был при этом принят правый верхний угол южной двери церкви Ильи на Славне. Все цифры получались отрицательные, от 164 (ОЖ) до 282 (ЧА). Большинство цифр было между 200 и 250. Данные эти в сантиметрах.

В 1932 г. вскрыты были прежде всего квадраты хв, хг, ха, ХЕ, ЦВ, ЦГ, ЦД, ЦЕ, ЧВ, ЧГ, ЧД, ЧЕ, ШВ, ШГ, ШД, ШЕ. Все они вместе составляли один квадрат, площадью в 8 X 8 м; он, к счастью, сразу попал на каменную стену, давшую впоследствии основу для стратиграфических и иных выводов; рядом с ней оказались срубы. Для дальнейшего исследования стены затронуты были поверхностно квадраты ЦЖ, ЧЖ, ШЖ, ЦЗ, ЦИ, ЦК, ЦЛ, ЦМ’, ХН, ХО, ХП. На этих квадратах работы тогда ограничивались снятием позднего верхнего слоя и определением северной грани кладки. Так уже тогда удалось определить значительную протяженность этого сооружения и кривизну его в плане.

В 1934 г. первой задачей было исследование срубов, прежде всего избы, затронутой перед этим частично. Для этого раскоп был расширен на север и вскрыты квадраты СВ, СГ, СД, СЕ, ТВ, ТГ, ТД, ТЕ, УВ, УГ, УД, УЕ, ФВ, ФГ, ФД, ФЕ. Они вместе опять составили квадрат площадью в 8X8 м. Избу удалось исследовать при этом целиком. Для исследования стены на западе взяты были квадраты ЧБ и ШБ, а на востоке опять поверхностно затронуты квадраты ФР, ФС, ФТ, УТ, УУ, ТУ, ТФ, СФ, СХ, РХ, РЦ, ПЦ, ПЧ. Общее направление стены, идущей здесь резко на северо-восток, было тем самым определено окончательно.

В 1936 г. для выяснения стены на юго-западе были вскрыты сначала квадраты ЧА, ША, ЩА, а затем вышеупомянутые квадраты с трехбуквенной шифровкой, ЧЭА, ШЭА, ЧЬА, ШЬА и ЧЫА. Но основное расширение раскопок было и в 1936 г. на север, где взяты были квадраты ПВ, РВ, ПГ, РГ, ОД, ПД, РД, ОЕ, ПЕ, РЕ, ОЖ, ПЖ. РЖ. Здесь продолжено было изучение деревянных сооружений. Наконец, на востоке раскопки шли по-прежнему вслед за стеной. Там вскрыты были квадраты НЦ, ОЦ, НЧ, ОЧ, НШ, ОШ, давшие, кроме стены, ряд интересных погребений. В 1936 г. все квадраты вскрывались целиком; поверхностное затрагивание некоторых квадратов (применявшееся в прежние годы для прослеживания стены) было признано ошибкой. Из затронутых таким образом в 1932 г. квадратов был в 1936 г. полностью вскрыт ХН, а рядом с ним, для изучения во всю ширину стены, ЦН и ЧН. В 1937 г. раскопки на Славне происходили в двух местах: а) на том же пустыре, где и все предыдущие годы, б) на Посольской улице и Воскресенском переулке. На пустыре вскрыты были квадраты СЖ. СЗ, СИ, СК, СЛ, СМ, ТЖ, ТЗ, ТИ, ТК, ТЛ, ТМ, УЖ, УЗ, УИ, УК. УЛ, УМ, ФЖ, ФЗ, ФИ, ФК, ФЛ, ФМ, хж, хз. хи, хк, хл, ХМ, ЦЖ, ЦЗ, ЦИ, ЦК, ЦЛ, ЦМ, ЧЖ, 43, ЧИ, ЧК, ЧЛ, ЧМ, ШЖ, ШЗ, ШИ, ШК, ШЛ, ШМ. Все они составили один прямоугольный четырёхугольник длиной (с севера на юг) 16 м, шириной (с запада на восток) 12 м. Исследованы были новые срубы; на северо-востоке встретились погребения, а в южной части раскопа было продолжено изучение стены во всю ширину.

Восемь квадратов, частично затронутых в 1932 п (ЦЖ, ЧЖ, ШЖ, ЦЗ, ЦИ, ЦК, ЦЛ, ЦМ), были теперь вскрыты полностью. На Посольской улице (вдоль улицы) была заложена разведочная траншея 20X2 м (квадраты 1—10), пересекшая стену. Затем на Воскресенском переулке, там где он делает излом и образует площадку, была заложена тоже разведочная траншея в 24X2 м (квадраты 1—12), стены не пересекшая; потом на том же переулке, ближе к Посольской улице,— траншея в 10X2 м (квадраты 13—17), тоже не нашедшая стены, и, наконец, там где названный переулок подходит к Посольской улице, был заложен раскоп ломаных очертаний (квадраты 18—40), нашедший стену. Тогда раскопки в этом месте, имевшие разведочные задачи, были прекращены.

Прекращены они были и на пустыре, давшем в 1932—1937 гг. столь ценные материалы. На западе расширению раскопа мешает сад, на юге — здания, на севере и востоке — прилегающие к церквам Ильи и Петра и Павла кладбища. Кладбища эти дали, правда, ценные материалы, но дальше копать их было нецелесообразно, тем более, что вещей при погребениях не оказалось.