Стратиграфия, обнаруженная на Славне, заслуживает подробного изложения.

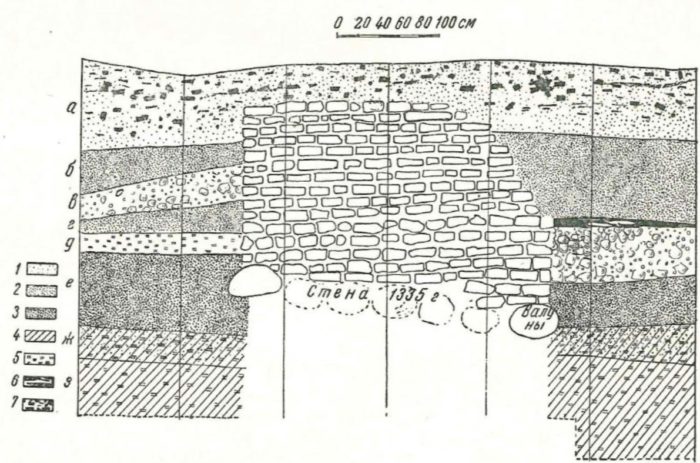

Раскопками вскрыты три слоя, настолько четко разграниченных, что они хорошо различимы на всех фотографиях; слои идут горизонтально (рис. 2а). Установление этой стратиграфии является первым важным итогом раскопок на Славне, здесь удалось заложить основы хронологии новгородских слоев, и счастливая находка стены дала для этой хронологии абсолютную дату.

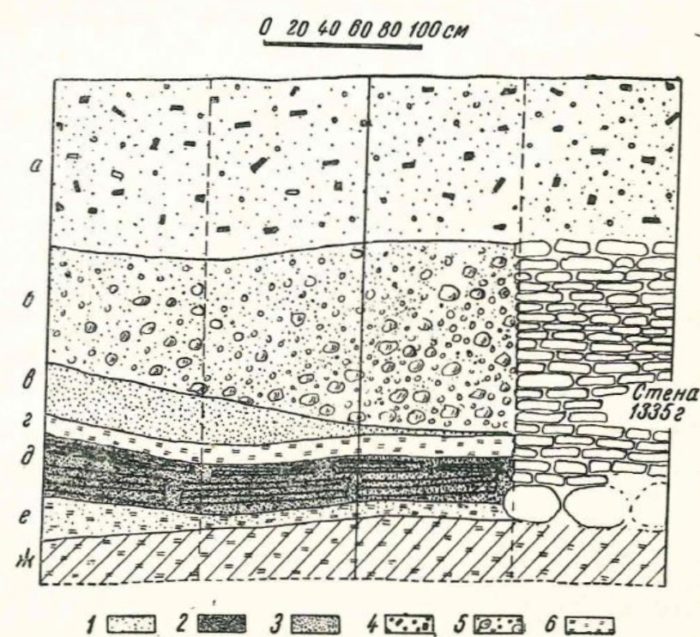

Ряд стратиграфических выводов основан на этой дате, поэтому здесь приходится забежать несколько вперед и сказать, что каменная крепостная стена построена посадником Федором в! 1335 г. Доказательство этого будет дано в своем месте при описании стены.

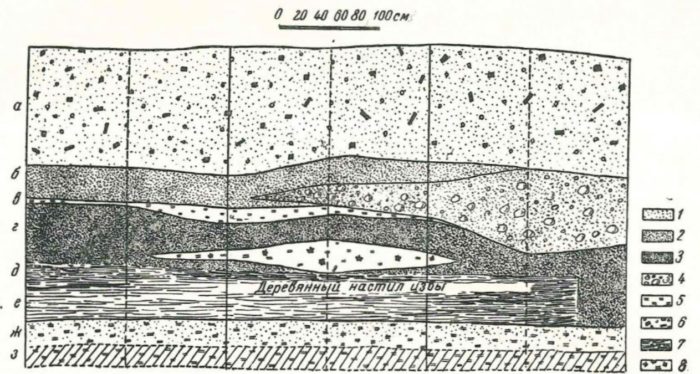

Первый верхний слой, серый и сыпучий, идет в среднем от 0 до 0.6 м, иногда он доходит до 1 м и даже немного больше; в поздних перекопах (на Славне, к счастью, очень редких) проникает и глубже. Слой этот содержит много щебня и следы истлевших деревянных сооружений (сохранность дерева здесь несравненно хуже, чем в третьем слое). Керамика первого слоя близка к современной, преимущественно поливная и лощеная. Много стекла, преимущественно бутылочного. Встречаются кирпичи XVIII—XIX вв. Довольно часто попадаются монеты. Дата их от 1707 до 1859 г. (одна монета Михаила Федоровича на Воскресенском раскопе попала в этот слой, вероятно, из перекопа. Можно отметить в виде курьеза находки португальской и моденской монет XVIII в.). Под следами сооружений, отделяя первый слой от второго, во многих квадратах прослеживается песчаная прослойка мощностью до 0.2 м со следами угля в основании. Дата первого слоя XVIII—XIX вв. Второй слой, черный и сравнительно рыхлый, идет в среднем на глубине от 0.6 до 1.2 м, иногда он кончается уже около 1 м, иногда доходит до 1.5 м и даже немного больше. В ряде мест он заметно тоньше, чем первый слой, и почти всюду значительно тоньше, чем третий. Он содержит вблизи стены посадника Федора; 1335 г. (о ней см. ниже) много обломков тесаных известняковых плит, являющихся ее развалом. Поздней керамики в слое нет. Преобладает серая посуда, близкая уже к древнерусской, но отличающаяся от нее: а) плоским обрезом большинства отогну^ тых венчиков; б) преобладанием высоких шеек; в) наличием низких плечиков; г) наличием днищ, срезанных ниткой, наряду с днищами, присыпанными песком; д) относительной редкостью орнаментов (среди которых, впрочем, преобладают древнерусские, линейный и волнистый). Монеты этого слоя, если не считать находок при погребениях, почти все датируются XVII в.; четыре из них русские, все Михаила Федоровича (СГ-5, ПГ-4, СМ-4, СЛ-5) и две шведские, обе Карла XI (ПГ-7, РГ-6). Затем имеется одна монета XV в., серебряная новгородка с неизменным изображением Софии и денежника (ШЭА-6,

сохранность ее плохая).16 Особняком стоят многочисленные монеты, найденные в погребениях, связанных с тем же слоем (дата их XV в.), и возле погребений (дата их тоже XV и изредка XVI в.); подробнее о «их см. ниже. Бревна срубов, многочисленные в третьем слое, во втором не встречены вовсе. Отчасти это можно объяснить тем, что вообще в Новгороде дерево, чем оно моложе, тем хуже сохраняется (что объясняется относительной удаленностью от сохраняющих дерево, подпочвенных вод). Но для столь полного отсутствия во втором слое бревен такое объяснение недостаточно. Приходится вспомнить обилие на Славне в XVI в. садов. Если принять это объяснение, надо признать, что сады на данном участке пришли на смену постройкам не в XVI в., а в XIV, когда (см. ниже) второй слой стал наслаиваться. Только в непосредственной близости к стене сад предполагать трудно, там слишком много камня. В основании слоя завал разрушенной каменной стены сгущается. Под завалом стены, отделяя второй слой от третьего, лежит глинистая прослойка с примесью щебня и угля, мощностью до 0.25 м. Дата второго слоя XIV—XVII в. Нижняя его грань датируется точно, о чем стоит сказать подробнее.

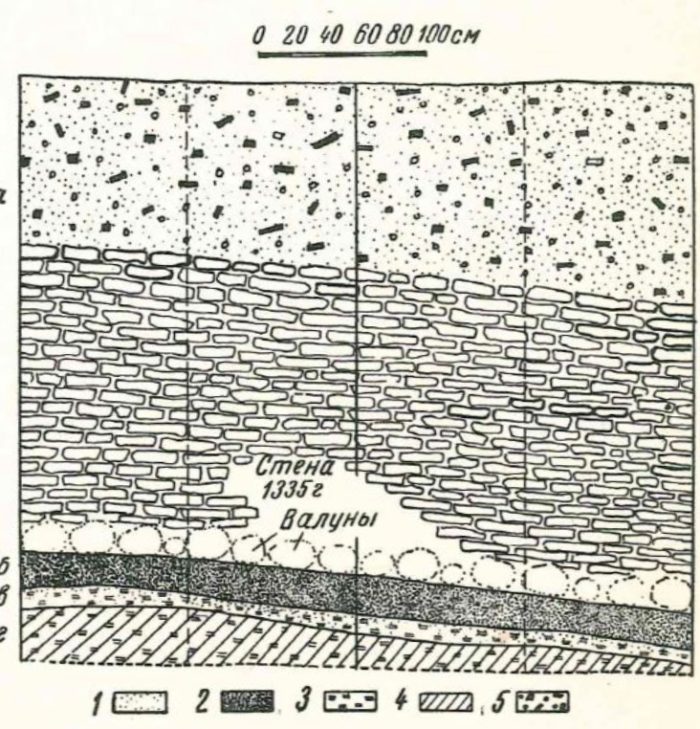

Переход от второго слоя к третьему заслуживает особого внимания. Удалось доказать, что граница между этими слоями соответствует дневной поверхности XIV в. или, точнее говоря, строительной планировке, произведенной посадником Федором при сооружении стены 1335 г. Вышеупомянутая прослойка из глины, щебня и угля между вторым и третьим слоями именно и образовалась при этой планировке (рис. 26 и 2в). Ее можно назвать

строительным слоем 1335 г. Это особенно хорошо доказывается на перпендикулярных к стене меридиональных профилях (рис. 36 и 4а). Там видно, как эта прослойка упирается в стену в среднем на 0.2 м выше валунов, составляющих основание стены. В профилях, которые перпендикулярны меридиональным, прослойка лежит непосредственно под осыпью стены (рис. За). Стена начала осыпаться и разрушаться вскоре после постройки. Осыпь сгущается обычно в нижней части второго слоя. Там, где профиль проходит через стену, второго слоя вообще нет (если каменная кладка сохранилась на достаточную высоту). Первый слой лежит там над стеной, он отлагался после того, как древнее укрепление исчезло под землей. Третий слой там вскрыт под стеной, он отлагался до строительной деятельности посадника Федора; фундамент стены не был доведен до материка (рис. 46).

Эти наблюдения сделаны, конечно, прежде всего на квадратах, ближайших к стене посадника Федора. Но и до наиболее удаленных квадратов Славенского раскопа (кроме кладбищенских) все три слоя доходят непотревоженными и неизменными, хотя никаких следов осыпи стены там уже нет. Следовательно, дата слоев и там та же, т. е. грань между вторым и третьим приходится на XIV в. Очень редко она нарушается перекопами.

Третий слой, коричневый и жирный, идет в среднем на глубине от 1.2 до 2.2 м. Наибольшая его глубина доходит до 3 м. Этот слой особенно замечателен прекрасной сохранностью деревянных сооружений 7 и вообще органических остатков. Здесь залегали все вскрытые раскопками срубы. Керамика

/ — слой I; 2 — слой II; 3 — слой III; 4 — осыпь стены; 5~ глина; 6 — строительный мусор; 7 —остатки дерева: 8 — шлаки, а — серый слой с остатками мусора; б—черный культурный слой (II); в — слой II с осыпью от стены 1335 г.; г — коричневый (III) слой; д — прослойка из пережженной глины с остатками шлаков; ж — серая гумированная глина; з — желтая материковая глина; и — прослойка желтой глины.

третьего слоя принадлежит к основному древнерусскому типу, обычно называемому у нас курганным. Это посуда, как известно, общеславянская. Венчика большинства сосудов третьего слоя резко отогнуты и припухлы, шейки низки, плечики выпуклы и круты, нижние части имеют усеченно-коническую форму, днища присыпаны песком, линейный и волнистый орнаменты встречаются очень часто. Все сосуды сделаны на гончарном! кругу, лепленных от руки нет вовсе, в этом отношении самые нижние горизонты культурного слоя не отличаются в Новгороде от самых верхних. Гончарный круг является надежным признаком гончарного ремесла,17 вся посуда здесь, даже в древнейших слоях, сделана гончарами. Типичной находкой для третьего слоя являются обломки стеклянных браслетов. Чем ближе к деревянным сооружениям, тем они обильнее. Над этим слоем их нет почти вовсе: в первом слое и во втором слое встречены по два обломка, они попали туда, очевидно, из перекопов. Зато в третьем слое их 1 105, т. е. свыше 99.6°/о от общего количества (сюда не включены 223 обломка стеклянных браслетов с Посольского и Воскресенского раскопов, где много ям, нарушивших стратиграфию, а всего этих предметов на Славне найдено 1332). Таким образом, стеклянные браслеты и в Новгороде оказались типичнейшей находкой для слоев XI—XIII вв. Их расположение заслуживает вообще особого внимания, поскольку они являются массовым материалом, дающим надежное статистическое основание для хронологических выводов. Дата третьего слоя X—XIV вв. Верхним его пределом является, как выше говорилось, 1335 г., нижний предел отодвигать глубже X в. нельзя из-за полного отсутствия раннеславянских вещей и архаичной керамики.

О X в. говорить можно (см. ниже), но и то без особой уверенности.

В связи с этим надо здесь отметить еще один из результатов раскопок. Мнение многих историков, помещавших древнейшее поселение Новгорода на Славенском холме и выводивших из этого названия скандинавское имя Новгорода — Хольмгард — раскопками не подтверждено.

Вышеописанная стратиграфия одинаково типична для всех квадратов, за исключением квадратов НЦ, ОЦ, НЧ, ОЧ, НШ, ОШ, где находилось кладбище и культурного слоя не оказалось по существу вовсе, хотя кладбищенская земля была несколько гумирована из-за близости жилых наслоений. Кладбище, как ниже доказывается, возникло после разрушения стены XIV в., но и раньше это место не было обитаемо (если не предположить полного уничтожения древнего культурного слоя при сооружении стены, что, судя по характеру смежных наслоений, мало вероятно). Кроме того, погребения того же времени были еще в квадратах СК, ТК, СЛ, ТЛ, СМ, ТМ. Там они находились в культурном слое, и их ямы пересекали напластования, заходя из второго слоя, с которым все погребения связаны, в третий.

Между культурным слоем и материковой глиной залегала, как обычно, серая гумированная глина.

Материк на Славне был на глубине от 2 до 3 м, что для Новгорода мелко (по сравнению с районами последующих раскопок). Материком всюду являлась желтая ледниковая глина. В одном месте она была взята на значительную глубину, так что вскрылись подстилающие глину песчаные слои.

В самом начале раскопок было сделано наблюдение, что деревянные сооружения третьего слоя распадаются на три яруса, лежащие

почти непосредственно друг на друге. В каждом ярусе прослеживалась взаимная связь бревен; так наметились три сменившие друг друга застройки. Впрочем, первый (сверху) ярус состоял всего из двух бревен и при расширении раскопа не продолжился. Следующие два яруса в дальнейшем изложении называются верхним и нижним, они продолжились на север на значительно большей площади.