Высказанное мною еще в начале раскопок предположение, что в верхнем (тогда

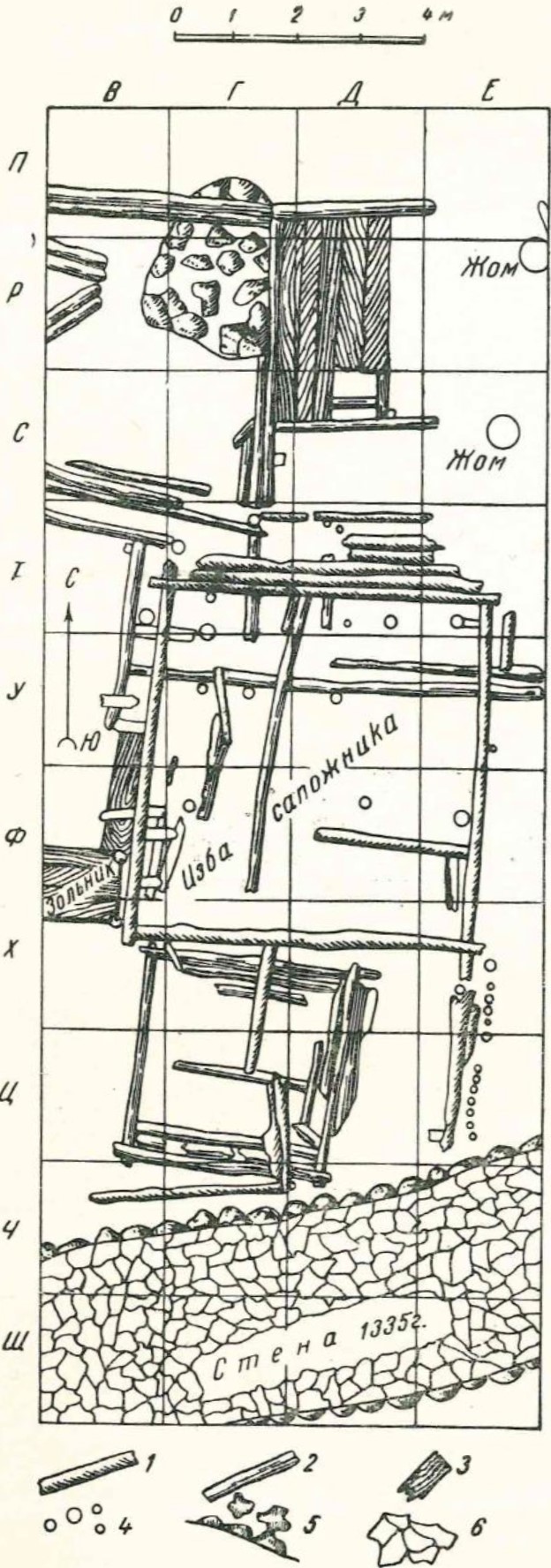

среднем) ярусе будет открыта изба, подтвердилось. Изба в плане сохранилась полностью. Она рублена в обло, на месте сохранился только нижний венец, а у северной стенки лежат бревна следующих пяти венцов. Материал — сосна (определения древесины сделаны лесоводом А. П. Осиповым). Длина избы — с севера на юг — 5.6 м, ширина с запада на восток — 5.3 м. Северо-западный угол сруба находится в квадрате ТВ, северо- восточный — в ТЕ, юго-западный — в ХВ, юго-восточный — в АД (рис. 5).

Внутри сруба находилось 11 сосновых столбов, от которых сохранились только нижние части, заостренные топорами. Диаметр столбов от 0.15 до 0.35 м. Столбы расположены в три линии, идущие параллельно южной и северной стенам. Часть столбов могла предназначаться для скамей, часть же для печи, которая, очевидно, целиком изъята из избы. В средней части избы открыто большое количество обожженной глины, связанной с печью. Впрочем, надо оговориться, что система отопления новгородских домов доныне не выяснена. После описываемых раскопок разными экспедициями в разных частях города вскрыт ряд срубов, но ни печей, ни очагов не обнаружено пока нигде. Возможно, что небольшие глиняные или кирпичные печи стояли на высоких столбах, тогда при разрушении жилища они могли исчезнуть бесследно или почти бесследно. В юго-восточном углу описываемой избы на бревнах сруба найдены массивная железная дверная накидка (ФЕ-6) и железный дверной крючок (ФЕ-8), что может говорить о наличии здесь двери. В этом же углу в 1.3 м от южной стены прослежено бревно, идущее перпендикулярно к восточной стене. Возможно, что оно отграничивало сени. У подошвы сруба, внутри и вне его (главным образом в северо-западной части), найдено большое количество щепок, очевидно от обтесывания бревен при постройке избы. У западной стенки избы найдены два еловых колышка,

В избе и вокруг нее встречены, в количестве нескольких тысяч, обрывки кожи и кожаной обуви; в том числе имеются целые вырезки, заготовки, подошвы, ремни и т. д. В избе, очевидно, жил сапожник.

Стратиграфически изба ниже и на один-два века древнее стены 1335 г., так как при постройке стены были засыпаны уже развалины избы, успевшие к тому времени сплошь покрыться спокойно отложившимся культурным слоем. Особая насыщенность соответственного пласта стеклянными браслетами подтверждает дату избы —XII в. (век наибольшего применения этих украшений на Руси), дату наиболее вероятную и стратиграфически.

Интересно отметить, что в XVI в. в этом районе жили сапожники. Писцовая книга Новгорода Великого 1582—1584 гг. Леонтия Аксакова размещает больше половины упомянутых в ней новгородских сапожников именно в районе Славна, в том числе на Ильиной улице.19 Остальные профессии здесь в это время встречаются гораздо реже. Впрочем, возводить эту локализацию к XII в., пока раскопана только одна сапожная мастерская XII в., преждевременно.

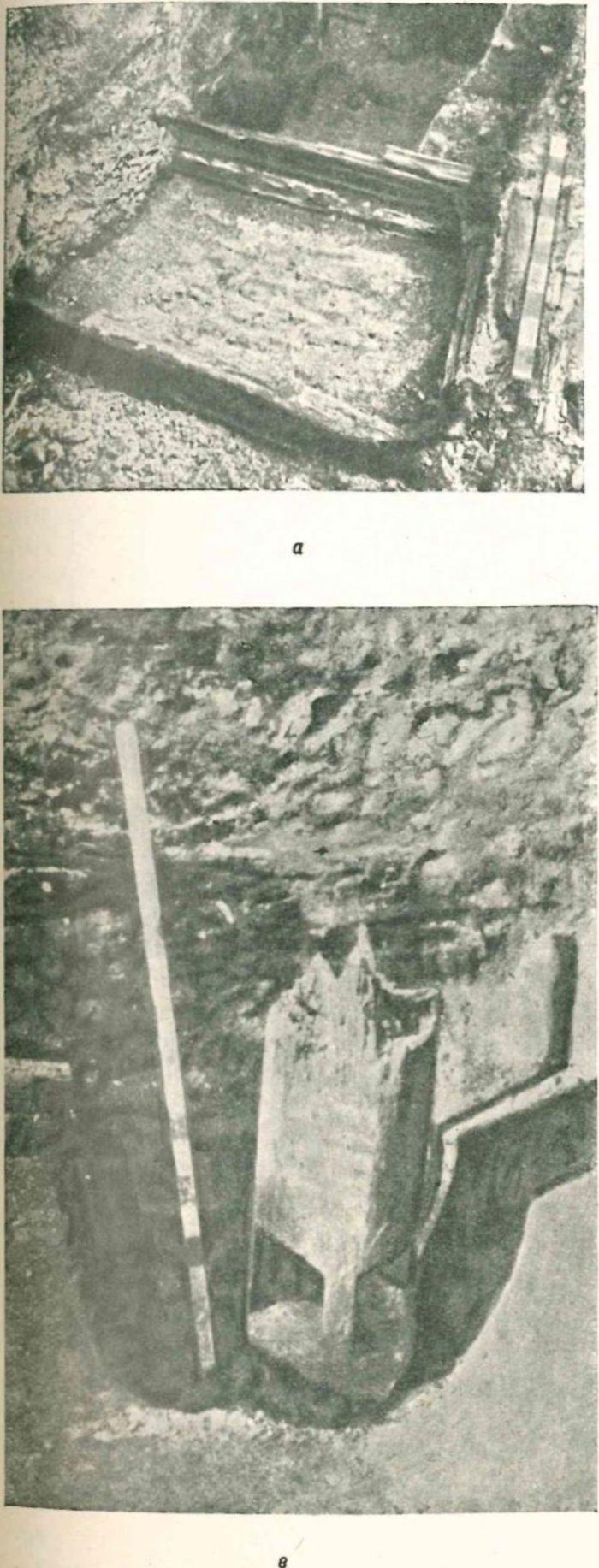

К южной части западной стены избы примыкает извне вплотную ящик. Он состоит из колотых плах, вставленных в пазы четырех врытых В землю столбов. Форма его прямоугольная. Плахи находят одна на другую, для чего нижняя часть налегающей плахи имеет продольный жолоб. Всех плах в каждой стенке ящика по четыре. Пол устлан подобными

плахами, плотно пригнанными. Глубина ящика 0.6 м, длина 1.35 м, ширина 1 м. Дно ящика покрыто толстым слоем шерсти и извести. Тем самым определяется его назначение. В технологической литературе мне удалось найти точные аналогии этому сооружению, подробно описанные Г. Г. Поварниным.20 Такой ящик называется зольником. Он применяется до сих пор кожевниками-кустарями для удаления волоса со шкур. Удаление это производится при помощи извести и золы. Обычно зольники круглые, но, как говорит Г. Г. Поварнин, у великоруссов встречаются и прямоугольные. Вероятно, связаны со стрижкой шкур найденные над зольником железные ножницы, с кольцами и на гвоздике (ФВ-6), длина их 0.14 м. Сохранились они в обломках. Зольник находится на квадратах ФВ и ХВ (рис. 6а).

Судя по зольнику, наш сапожник XII в. был в то же время и кожевником. В XVI в. в Новгороде эти две специальности уже, как правило, не совмещались в одном лице. Сапожники тогда сосредоточивались преимущественно в Славенском конце, а кожевники в Неревском конце.

К северу от зольника, у западной стены избы, расположена куча округлых камней, перемешанных с углем и золой. От юго-восточного угла избы шел на юг частокол, от которого хорошо сохранились основания столбов, стоявших почти вплотную. Их 13, диаметр их от 0.15 до 0.2 м. Частокол ограждал двор сапожника. От середины южной стены избы идет на юг ломаная линия из бревен, ограничивающая с востока пространство, покрытое толстым слоем навоза. Здесь была конюшня. Задворки между конюшней и частоколом узки (всего 2.8 м). Размеры двора сапожника установить нельзя, поскольку он продолжался на юг, где позднее в XIV в. была построена каменная стена.

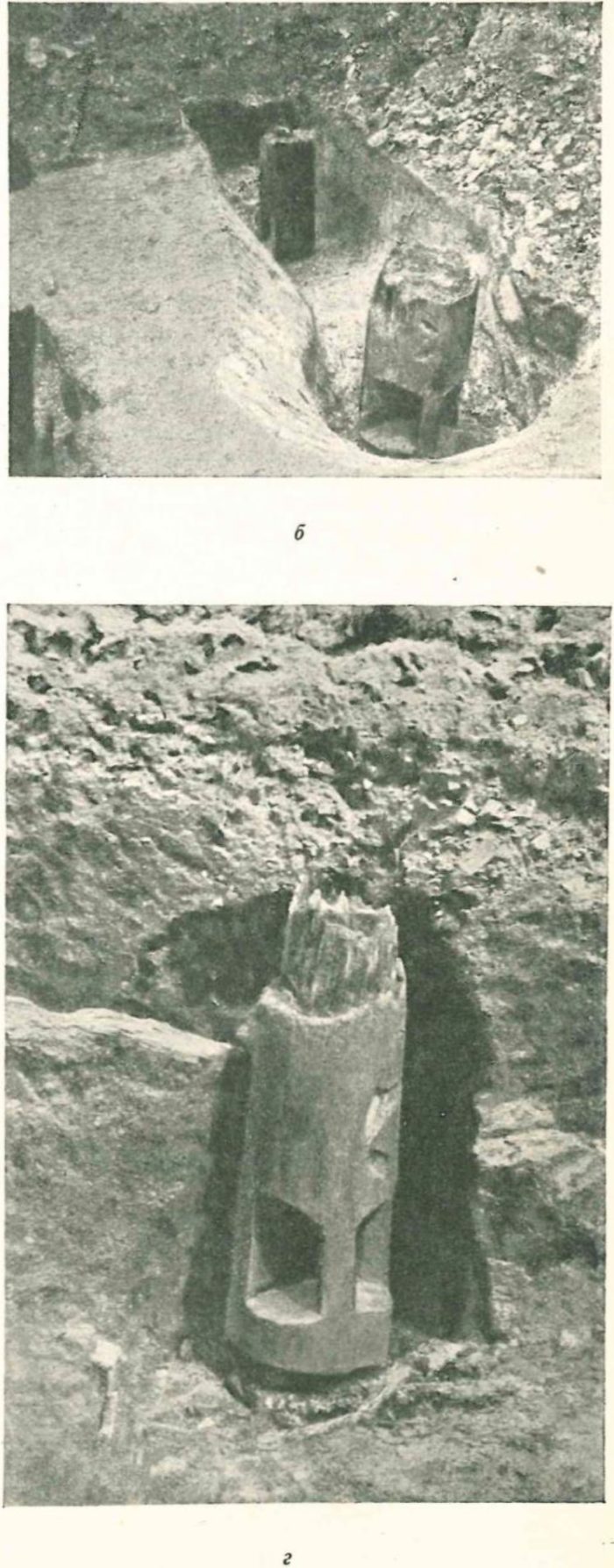

До сапожника на этом месте строились какие-то люди; следами их построек являются сооружения нижнего яруса. Бревна сохранились еще лучше. На север от каменной стены, почти примыкая к ней, расположен небольшой квадратный сруб, 3.4 X 3.4 м. На месте полностью сохранились два венца, рубленные в обло; два следующих венца сохранились частично, в развале. Восточный конец северного бревна имеет две поперечных полукруглых выемки. Одна из них для налегающего бревна восточной стенки. Назначение второй (внешней по отношению к срубу) выемки неизвестно. Северо-западный угол сруба находится в квадрате ХВ, северо-восточный — в ХД, югозападный — в ЦВ, юго-восточный — в ЧД.

Бревна этого сруба имеют продольные желоба для скрепления, притом, в отличие от современного способа, не по низу, а по верху. Столбов внутри постройки нет. Судя по размерам, сруб имел какое-то хозяйственное назначение, вероятно, служил сараем. Он расположен под постройками сапожника и был разрушен до их сооружения.

Срубы и в верхнем и в нижнем ярусах ориентированы примерно по странам света с небольшим отклонением к востоку. Это интересно, поскольку обе соседние церкви, Ильи и Петра и Павла, имеют отклонение в ту же сторону. Вероятно, направление улицы определялось направлением церквей.

Под самой избой сапожника с нижним ярусом построек были связаны лишь некоторые бревна, вероятно от совершенно разрушенного сруба. Но к северу от избы сапожника с тем же нижним ярусом был связан небольшой помост. Длина этого помоста с севера на юг 3.3 м, с севера, запада и юга он отграничен бревнами, на востоке он разрушен, и протяженность его в этом направлении измерить нельзя; ширина сохранившейся части 1.5 м, она состояла из шести широких тесин. Помост был разобран для изучения, находившегося под ним очага. Очаг этот, впрочем, скрыт был помостом только частично (западной частью помоста) и связи с ним не имел, будучи ниже него в среднем на 0.4 м. Он занимал квадрат РР, частично РД и немного заходил на смежные квадраты.

Очертания очага довольно бесформенные, длина его 2.5 м, ширина тоже 2.5 м, толщина 0.3 м, он сложен из обгорелых камней, диаметр камней в большинстве от 0.1 до 0.2 м. Это были булыжники. Очаг лежал в самом основании культурного слоя и не был врыт в землю; его сооружение относится, вероятно, ко времени первого поселения на этом месте. Довольно вероятно, что он принадлежал бане, так как имеется сходство с этнографически известными банными каменками. Но точно решить этот вопрос было невозможно — сохранность сооружения плохая, многие камни из него еще в древности вынуты. Земля под ним была сильно прожжена, особенно в центре.

Это стратиграфически древнейшее из открытых на Холме сооружений, и находки это подтверждают. На очаге лежал арабский диргем (РД-13). Вследствие плохой сохранности прочесть его нельзя, но, по-видимому, он относится к X в. (определение А. И. Тереножки- на). О том же времени позволяет говорить и общий облик керамики, принадлежащей к вышеописанному курганному типу, но к раннему его времени. Впрочем, точной уверенности в этой дате нет, в частности на очаге встречались стеклянные браслеты, а их распространение у нас относится скорее к XI в. Однако они могли попасть туда после разрушения очага.

Но вообще эти браслеты, столь типичные для третьего слоя, типичны скорее для верхней его части. В нижней части на всем протяжении раскопа они попадались очень редко, и это тоже позволяет, пожалуй, предполагать заселение Холма уже в X в.