Описанные сооружения определяют хронологические горизонты третьего слоя. Позднее вскрывавшиеся постройки относились к верхнему его горизонту и были в большинстве своем несколько моложе, чем изба сапожника. (не говоря уже о нижнем срубе и тем более об очаге).

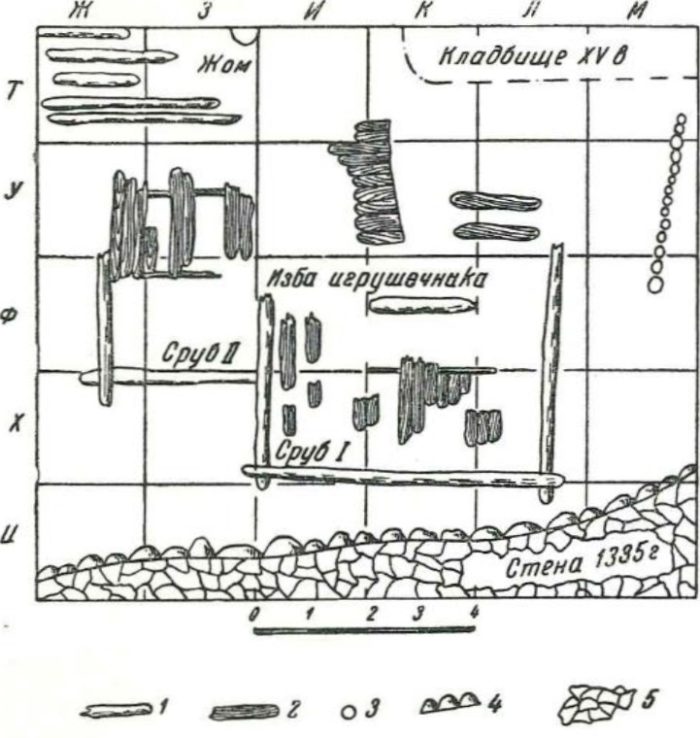

К северо-востоку от этой избы простиралась довольно обширная (не менее 8X6 м) территория, где срубов не было, зато там найдены пять маслобойных жомов.

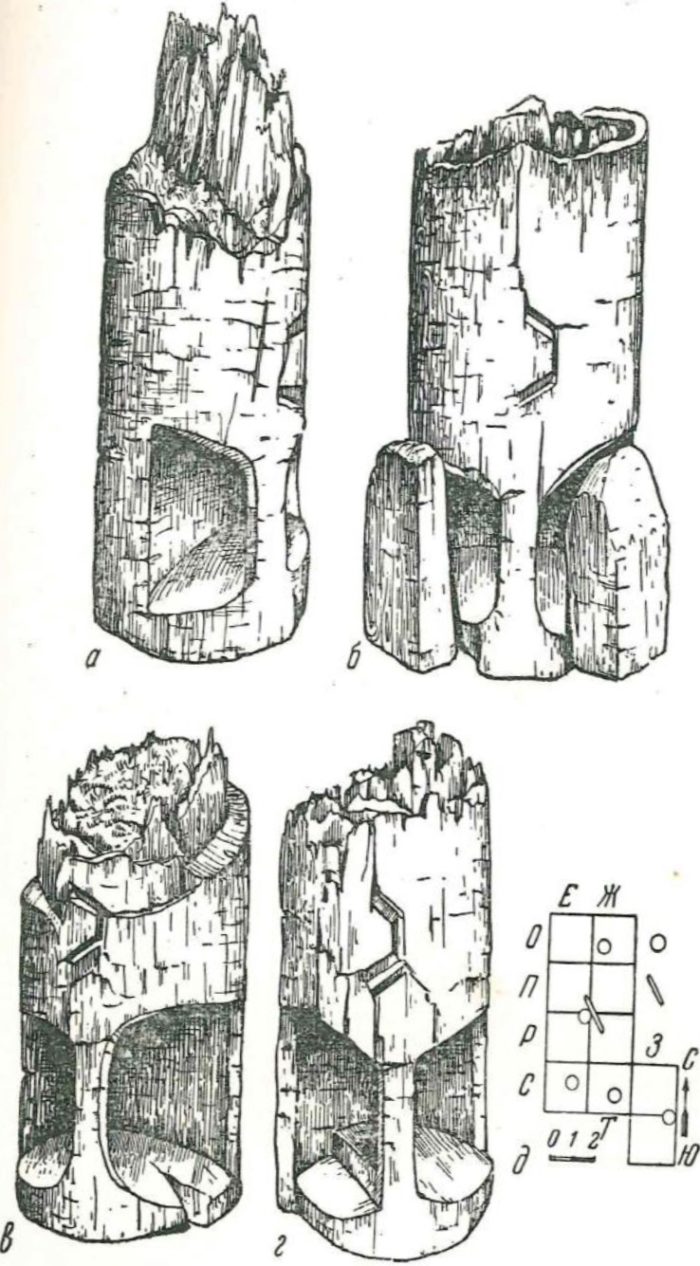

Это толстые, вертикально стоявшие, сосновые столбы; верхушки их частично сгнили (впрочем, современная высота каждого жома мало отличается от первоначальной, судя по сохранившимся сердцевинам верхушек). Зато нижние части всех жомов (кроме одного) сохранились прекрасно, несмотря на вырезы и перемычки, которые могли уменьшить прочность (напоминаю, что чем ниже, тем дерево в Новгороде сохраняется лучше). Первый жом стоял на двух сосновых плахах, лежавших почти параллельно друг другу, остальные без особых подставок (рис. 6 б, в, г).

В нижней части каждого из этих столбов имеется сквозная горизонтальная прорезь, по одну сторону которой остается половина столба, а по другую тонкая горизонтальная перемычка.

Первый жом найден в квадрате СЕ. Высота его 1.1, диаметр 0.5, окружность 1.57, высота прорези с края 0.38, в центре 0.24, ширина перемычки 0.07, ширина задней стенки 0.5 м (рис. 76).

Второй жом найден в квадрате РЕ, он самый большой и сохранился он лучше всех. Высота его 1.29, диаметр 0.51, окружность 1.57, высота прорези с края 0.32, в центре 0.2, ширина перемычки 0.1, ширина задней стенки 0.48 м (рис. 7а).

Третий жом найден в квадрате ОЖ, он был плохой сохранности и развалился на много кусков в процессе раскопок. Высота его была 1.2, диаметр 0.5, окружность 1.55 м, промерить прорезь и перемычку было нельзя, эти части рассыпались прежде всего.

Четвертый жом найден в квадрате СЖ. Высота его 1.09, диаметр 0.48, окружность 1.46, высота прорези с края 0.34, в центре 0.19, ширина перемычки 0.08, ширина задней стенки 0.44 м; дно прорези имеет уступ, высота которого 0.05 м (рис. 7 г).

Пятый жом найден в квадрате ТЗ, он меньше других. Высота его 0.83, диаметр 0.49, окружность 1.54, высота прорези с края 0.37, в центре 0.23, ширина перемычки 0.06, ширина задней стенки 0.049 м (рис. 7в).

По извлечении из раскопов все жомы взвешивались. Вес первого жома был тогда 179, второго — 225, четвертого —176, пятого — 135 кг. Теперь, после просушки, все они, конечно, легче.

Извлечение из раскопов этих тяжелых предметов, при постоянной опасности повредить вырезы и перемычки, было трудным делом. Тем не менее все четыре жома удалось благополучно перевезти в Москву. Их просушка и консервация произведены Историческим музеем под руководством инженера- химика А. Д. Чиварзина.

Назначение этих предметов не вызывает сомнений. В этнографической литературе мне удалось найти точное их описание, составленное по живым наблюдениям в конце XIX в. в бывшей Вятской губернии Ф. Г. Кучиным.21 Там употреблено и название «жом», применяемое к подобным маслобойням в России повсеместно. Описание составлено по поручению Вятского губернского земства.

Из десяти описанных автором систем наибольшее сходство с новгородской имеет система третья. Таких вертикальных столбов с горизонтальными выемками должно быть два. Строго говоря, слово «жом» правильнее применять не к столбу, а ко всему сооружению в целом. В выемки двух столбов вставлялся горизонтальный брус—пресс, давивший средней частью на расположенную под ним колоду с конопляным или льняным семенем. В одном из столбов брус закреплялся малым клином, вбиваемым при помощи ручного молота, а для производства давления на колоду в прорезь другого столба вставлялся большой клин, вбиваемый далее тяжелым камнем (до 250 кг) или подвешенным на цепи чурбаном (этнографические названия «барс», «сокол», «старуха», «баба»).

«С каждым ударом, — говорит Ф. Г. Кучин, — клин входит все дальше и дальше в отверстие столба и постепенно нажимает книзу брус, так что последний выжимает масло, которое и сбегает по отверстиям и желобкам на дно колоды».22 Обслуживают такую маслобойку два человека.23

Подобные маслобойки известны и из других мест (ярославские, вологодские, смоленские, кубанские; рабочие на раскопках говорили о том, что такие есть и под Новгородом).

Любопытно отметить, что у наших жомов потолок прорези имеет наклон внутрь столба, предназначенный, очевидно, для вбивания клина.

Возле первого и второго жомов найдено семя конопли: масло, очевидно, изготовлялось конопляное.

Территорию маслобойни составляли, по-видимому, квадраты ОЕ, ПЕ, РЕ, СЕ, ОЖ, ПЖ, РЖ, СЖ, СЗ, ТЗ; там никаких других сооружений не было. На северо-восток она могла продолжаться, но там ее следы, вероятно, стерты кладбищем.

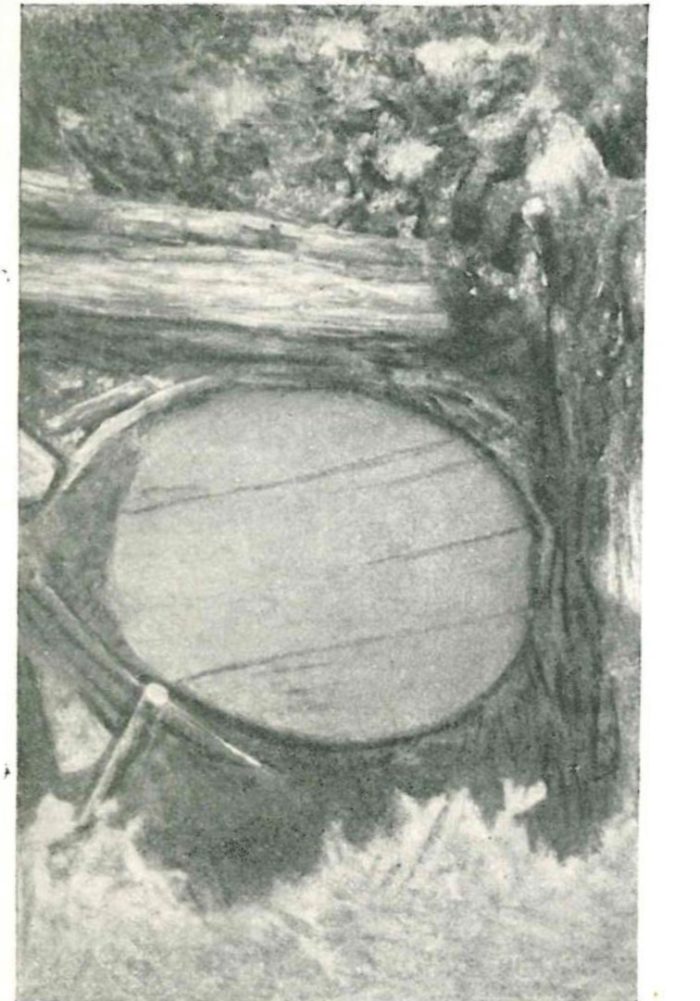

Вершины всех пяти жомов находились непосредственно под прослойкой, возникшей в XIV в. при строительной планировке и отделяющей второй слой от третьего; таким образом, все они всецело относятся к третьему слою. Можно предполагать, что они были засыпаны при этой строительной планировке, произведенной посадником Федором. Труднее объяснить, почему их нижние и рабочие части находились так низко, доходя почти до материка (в двух случаях даже до материка). По-видимому, сооружения эти в свое время стояли в некоторой ложбине или канаве, чтобы облегчить вбивание клина. Стратиграфически это доказать не всюду удалось, в профилях здесь не было прослоек, по разрывам которых легче всего устанавливается перерытость. Но канава, где стояли 4-й и 5-й жомы, прослежена, ее дно было заметно ниже, чем материк на Соседних участках, ч-fo видно и на фото (рис. 66). Жомы, очевидно, засыпаны смежным культурным слоем при выравнивании строительной площадки для постройки стены.

Столбы, составляющие пару, должны, по Ф. Г. Кучину, стоять на расстоянии около 0.7 м друг от друга.24 При раскопках все промежутки между столбами оказались гораздо больше: наименьшее расстояние было 2 м (рис. 7д). Такая длина горизонтального бруса — пресса совершенно невозможна. По-видимому, пар здесь нет. Возможно, что часть столбов была при планировке местности не засыпана, а выброшена.

Дата маслобойни не вызывает сомнений. Все! жомы в момент засыпки, в 1335 г., были еще свежи и целы. Мастерская работала в XIII в. или в начале XIV. Обращают на себя внимание ее размеры. Деревенские маслобойни XIX—XX вв. имели по одной паре столбов, здесь было сразу не меньше трех пар (столбы явно одновременны), а, вероятно, много больше. Здесь мы имеем дело не с подсобным деревенским промыслом, а с городским производством довольно большого размаха.

Рядом с жомами лежал на квадратах ПЕ, ПЖ и РЖ большой сосновый брус от лестницы. Он тоже привезен в Москву. Это боковая лестничная стенка с пазами для вставления ступенек, сделана она из горбыля. Длина 1.68, ширина 0.21, толщина 0.11 м. Ступенечных пазов сохранилось пять, они расположены под углом к оси бруса, что для ступенек закономерно. Угол от 24 до 27°. Глубина пазов по 0.025, ширина по 0.05 м. Чрезвычайно существенно для стратиграфии, что брус был найден в наклонном положении, верхняя его часть была на 0.6 м выше нижней. Попасть в этом положении в землю оч мог только при засыпке какого-то углубления. Тем самым подтверждается предположение о засыпке жомов (стоявших рядом) при строительной планировке.

Неизвестно, каким образом попало в землю дно бочки, найденное вместе с двумя ободьями и кусками клепки на квадрате РГ. Диаметр его 1.2 м (рис. 8а).

К востоку от сапожной и маслобойной мастерских найдена третья ремесленная мастерская. Это сруб, лежащий тоже в третьем слое, в самой верхней его части, непосредственно под прослойкой 1335 г., отделяющей его от второго слоя. От сруба местами сохранился один венец, местами два и три. Бревна сосновые. На севере сруб разрушен перекопами. Ширина его — с запада на восток — 5.5 м. Длина — с севера на юг — не известна, но больше 4 м. Во всяком случае он целиком захватывает квадраты ФИ, ХИ, ФК, ХК, большую часть ФЛ и большую часть ХЛ (рис. 9а).

Юго-западный угол сруба почти совпадаете юго-западным углом квадрата ХИ. Юго-восточный угол находится на южной границе квадрата ХЛ. К северо-востоку от сруба, на квадратах ТМ, УМ, ФМ, обнаружены следы частокола, параллельного стенам сруба

(рис. 86). Столбы частокола почти не сохранились, но ямы их измерены. Их диаметр от 0.15 до 0.2, число их 14. Столбов внутри сруба не было, не было и следов печи. Кое-где сохранились некоторые следы пола. Он состоял из тесин, средняя их ширина 0.2 м; в одном месте прослежена лага, на которой тесины лежали, это жердь толщиной 0.1 м. Изба была явно сломана при строительной планировке 1335 г., некоторые ее части были тогда разрушены целиком, зато под засыпкой уцелели куски многих половиц.

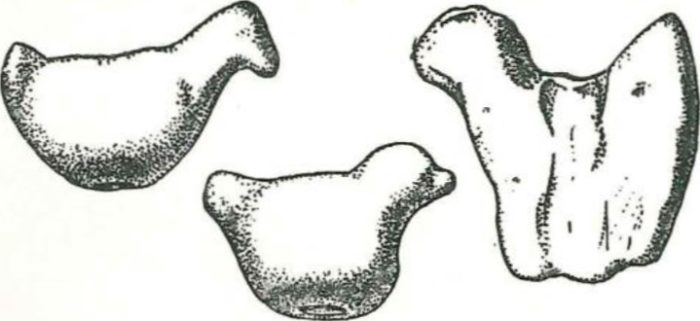

Профессия владельца избы и здесь определяется точно. Внутри нее найден ряд глиняных игрушек-птичек. Три из них целые, покрытые желтой поливой (ХИ-7, ФЛ-7, ХЛ-6), три покрыты такой же поливой, но от них отбиты куски (ФК-7, ХК.-7, ХЛ-6), одна целая, но поливой еще не покрытая (ХИ-7), пять представляют собой глиняные заготовки той же фигурки (ХХ-6 — две, ХК-7, ХК-8, ХЛ-7), наконец, есть два обломка таких заготовок (ХИ-7, ХЛ-6). Все эти находки сделаны в черте сруба. Вне его найдена только одна подобная игрушка, но в перекопе и среди позднейших вещей, да и то, по-видимому, над разрушенной перекопом частью сруба (УЛ-2). Эта птичка оббитая, цвет ее поливы коричневый. Полива найденных в срубе птичек ярко- желтая, довольно чистого оттенка (только одна из них — ХИЛ — желто-зеленая). Очертания плавные, туловища полные, головы круглые, клювы короткие, внутри каждой фигурки пустота, в нижней части круглое отверстие, детали не обозначены (рис. 96), длина от 0.04 до 0.05 м. Разбитые игрушки брошены, как брак. Заготовки в большинстве своем тоже представляют собой производственный брак, они кособоки, мяты и т.д. (рис. 96 —справа), это явный признак производства на месте, что доказывается и общей топографией находок. В избе жил игрушечник, и продукция его была очень стандартна, что позволяет заключить о далеко зашедшей дифференциации ремесла.

Положение сруба непосредственно под уровнем планировки 1335 г. дает для его постройки дату, XIII—XIV вв. При планировке изба игрушечника была засыпана вместе с производственным браком и тремя случайно оказавшимися там же образцами готовой продукции. От этой избы до стены посадника Федора расстояние всего 0.8 м.

Надо особо отметить исключительное богатство данного сруба археологическими находками (см. ниже).

Игрушечник строился на месте другой избы, которая к моменту постройки не была еще покрыта культурным слоем. Назовем избу игрушечника срубом I, а предшествующую избу срубом II. Они имеют одинаковую ориентировку (примерно по странам света), но по площади совпадают лишь частично. Под срубом I бревна сруба II полностью разрушены, но снаружи к нему прилегают вплотную, будучи лишь на 0.1 м ниже. Южная стена сруба II перпендикулярна западной стене сруба I и пересекается с ней на расстоянии 1.7 м от юго- западного угла сруба I. Юго-западный угол сруба II находится на расстоянии 3 м от этого пересечения. Другие углы не сохранились. Таким образом, на востоке этот более ранний сруб разрушен срубом игрушечника. В срубе II тоже сохранились кое-где некоторые остатки пола, состоявшего из тесин той же ширины.

Маслобой и игрушечник были по территории соседями сапожника, но соседями в жизни они

едва ли были: сапожник работал лет на сто раньше (впрочем, изба его могла стоять долго). Но между собой маслобой и игрушечник были несомненно соседями. Территория, где стояли жомы, вплотную примыкает с северо- запада к срубу с птичками.

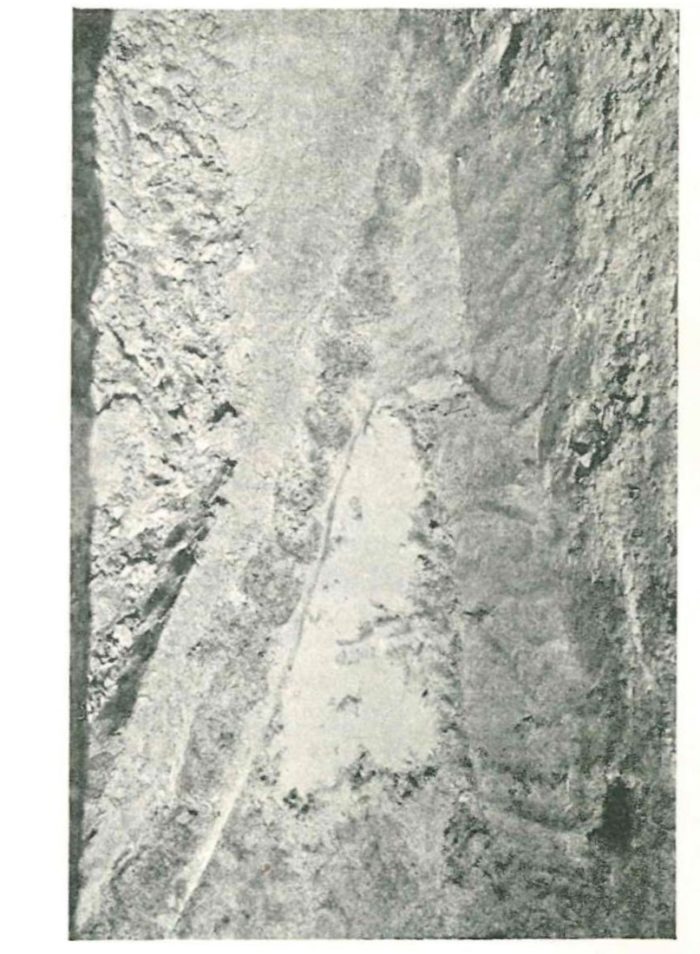

Таким образом, вое сооружения, открытые на первом раскопанном в Новгороде большом участке, между церковью Ильи и стеной посадника Федора, оказались связаны с городским ремеслом. Археология ежегодно приносит новые и новые доказательства того, что Новгород, вопреки долго господствовавшим в науке мнениям, был крупным ремесленным центром. Найдены некоторые материалы и по кузнечному ремеслу, хотя соответственная мастерская не обнаружена. Находки эти, строго говоря, залегали уже не в третьем слое, но во втором, однако в самой нижней его части, непосредственно на упомянутой глинистой прослойке строительной планировки 1335 г. Это была сплошная груда железа, камней и углей (РГ-7), длиной до 1 м, шириной до 0.5 м, толщиной менее 0.2 м. Куски железа представляли собой кузнечные крицы и их обломки. Форма целых криц была круглая, уплощенная (в виде лепешки), поверхность ноздреватая. Хорошо сохранилась лишь одна крица, диаметр ее 0.15 м (рис. 19в). Там же найден железный молоток (о нем см. в описании вещей). Вся груда по своему положению может быть датирована точно 1335 г. Вероятно, это остатки работы кузнеца, чинившего и делавшего инструменты строителей при сооружении каменной стены, которая отстоит от этой находки на 14 м.