Перейду теперь к описанию самой стены, выше упоминавшейся много раз, поскольку с ней связаны многие хронологические выводы. Она и сама по себе представляет большой интерес для истории русской фортификации.

Хотя она упомянута в летописи, находка ее была полной неожиданностью. На летописное известие особого внимания никто не обращал, и оно приурочивалось историками к укреплениям городского вала. Впрочем, и на валу историки и археологи, как известно, реконструировали многократно лишь деревянные укрепления. Раскопки случайно натолкнулись в самом начале на каменную стену. Возникла мысль о церкви, хотя для нее кладка слишком толста. Но вскоре открылось, что стена гораздо длиннее всех церквей, и в плане она кривая, тогда мысль о церкви отпала, равно как и мысль о дворце. Тогда я для объяснения открытия указал на летописное известие 1335 г. Эта гипотеза встретила возражения М. К. Каргера,25 но последующие раскопки полностью ее подтвердили.

Под 1335 г. Первая Новгородская летопись говорит: «Того же лета заложи владыка Василий, с своими детьми, с посадником Феодором Даниловичем и с тысяцскым Остафием и с всеми Новогородци, острог камен по оной стороне, от Илии святаго к Павлу святому, при великом князе Иване Даниловиче».26

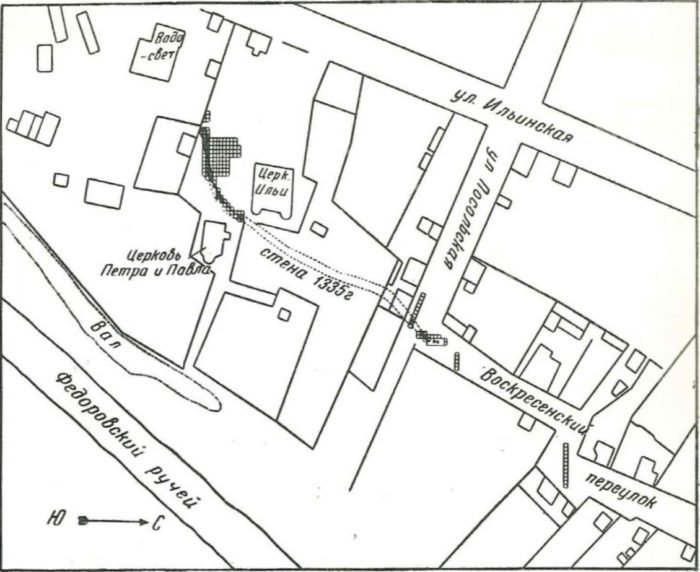

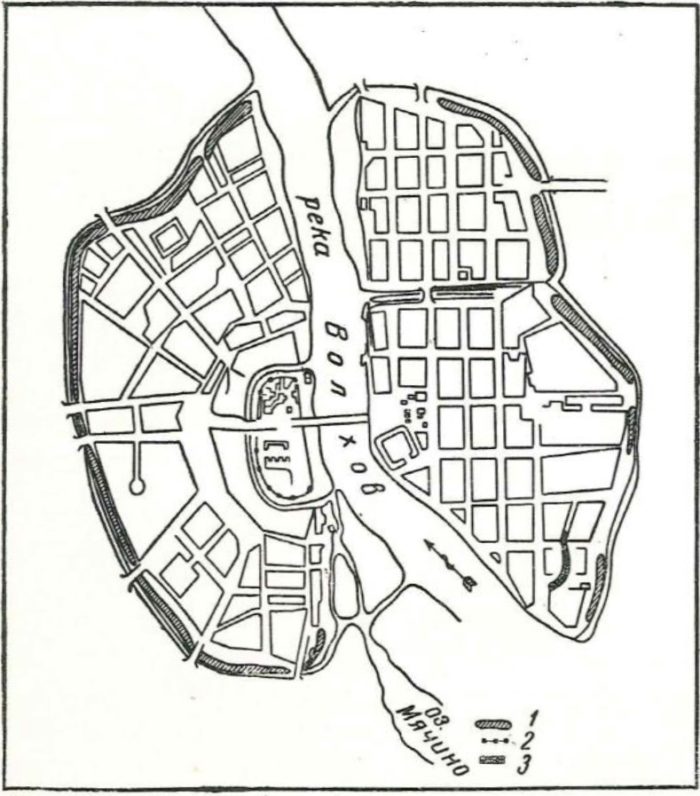

Выясненное раскопками направление совпало с летописным, это намечалось в 1932 г., подтвердилось в 1934 г., окончательно установилось в 1936 и 1937 гг. Церковь Ильи стоит рядом и была защищена стеной, которая идет здесь сначала с юго-запада на северо-восток, затем все круче и круче направляясь на север. К северу от церкви Ильи, в северо-восточной части Славенского конца лежал монастырь Павла Исповедника, патрональный для этого конца.27 Летопись подразумевает его под «святым Павлом» (церковь Петра и Павла не могла быть так названа). Стена прямо направляется к этому монастырю. Она здесь приблизительно параллельна городскому валу, проходящему неподалеку, и является внутренним поясом укреплений. Несмотря на общеизвестность летописи, до раскопок не было ни предположений о месте каменного острога, ни попыток его отыскать.

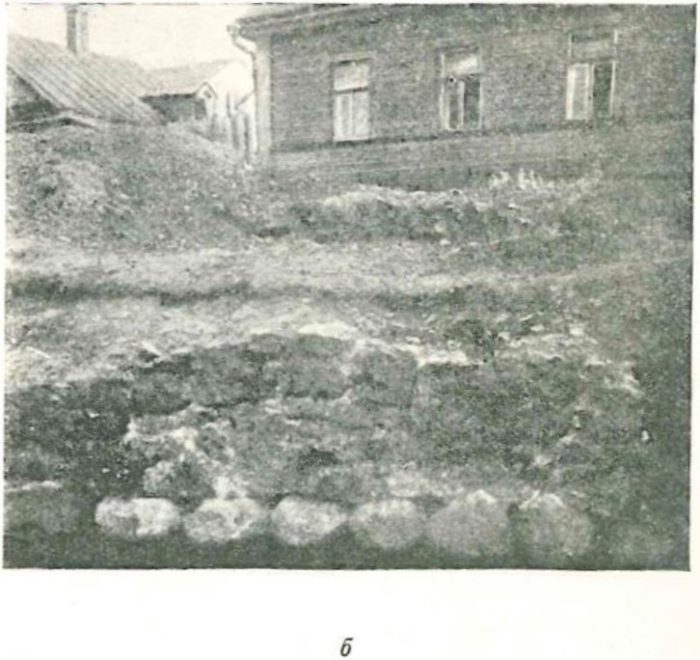

Стена сохранилась хорошо, местами до 2 м высоты от основания; тем не менее она нигде уже не выходит на поверхность земли и, таким образом, до раскопок не была известна. По покрывающему ее культурному слою можно установить, что последние остатки ее скрылись под землей в XVIII в.

Нивелировка современной поверхности земли обнаружила легкое возвышение над тем местом, где при раскопках оказалась каменная кладка. Никаких башен стена на прослеженных участках не имела.

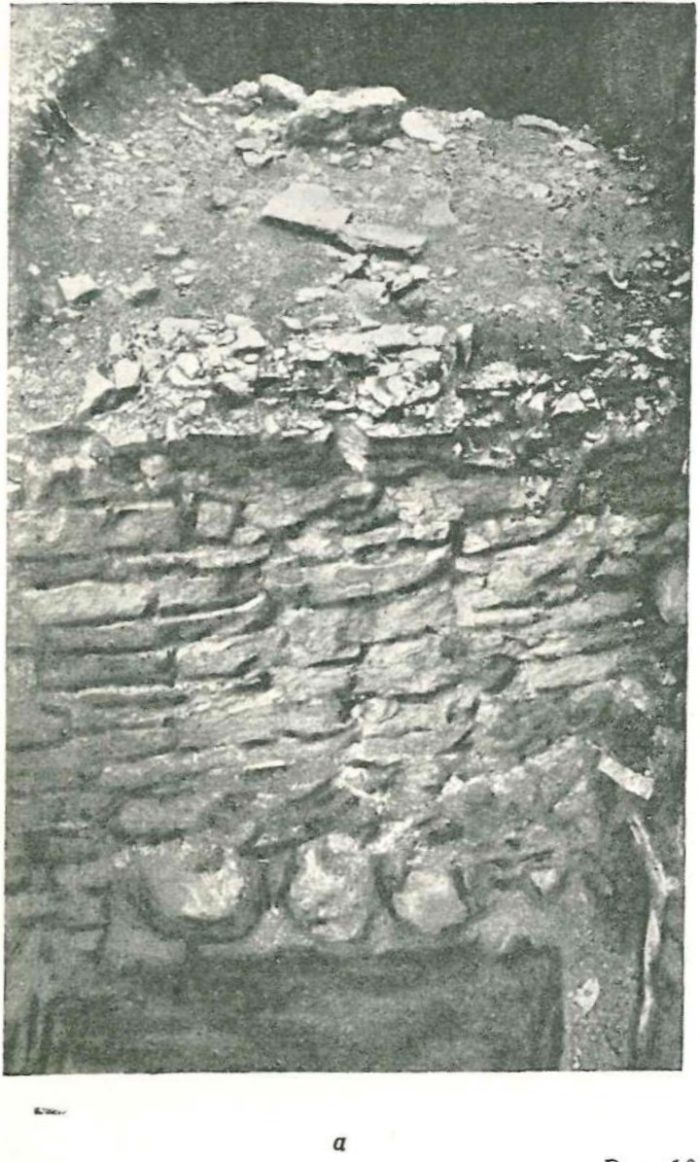

Основание фундамента стены состоит из валунов, что для новгородского зодчества характерно. Стена облицована квадровыми известняковыми плитами. Середина забутована необработанным известняком. Цементирована стена известью с примесью песка. Кладка похожа на кладку новгородских церквей XIV в. (рис. 10а, б и 11а).

Цвет облицовочных плит розовый, это красноватый ильменский известняк. Средняя их высота 0.1, средняя длина в некоторых местах 0.3, в других местах 0.4 м. Взять плиту для образца долго не удавалось, поскольку отделившихся целых плит не было, а отломать от стены хотя бы один камень экспедиция не считала возможным, и засыпанная стена и теперь сохраняется под землей. Наконец, в последний год раскопок, к их концу, была обнаружена на квадрате ЦЛ целая плита, отломанная от стены. Она перевезена в Москву, в Исторический музей. Длина ее 0.45, ширина 0.25, высота 0.12 м.

Ширина стены почти равна 3 м (кое-где немного больше или меньше). В начале раскопок, когда стена с наружной стороны не раскапывалась, она казалась несколько уже, поскольку с внутренней стороны она сохранилась на большую высоту. Фундаментом стены надо признать нижнюю часть кладки, высотой примерно 0.2 м (на этой высоте в стену упирается прослойка строительной планировки), равно как и валунное основание.

Валуны выступают в обе стороны из стены вперед, ширина основания в среднем 3.3 м. Фундамент лежал неглубоко, и под стеной, как правило, находится не материк, а культурный слой. Как известно, у многих новгородских церквей XIV в. фундамент тоже лежал неглубоко.

Открытие стены 1335 г. важно для истории русской фортификации, поскольку все сохранившиеся на поверхности древнерусские стены были или построены, или перестроены с учетом огнестрельного оружия. О более древних укреплениях в науке господствовали до последнего времени превратные представления. Так, В. А. Богусевич совсем недавно считал для русских крепостей XIV в. типичной толщину в 1 м. Он объяснял это тем, что, якобы, «каменные крепостные стены, сделанные до конца XIV в., были больше рассчитаны на пассивное сопротивление, чем на активную оборону, значительное развитие которой, несомненно, связано с огнестрельным оружием». 28 Трехметровая толщина стены посадника Федора доказывает, что новгородцы умели проводить активную оборону, т. е. поражать противника с заборол стрелами, камнями и т. д., впрочем, летопись не раз говорит о такой обороне древнерусских городов. В новгородском войске она неоднократно упоминает порочных мастеров и пороки;29 новгородцы, сами владевшие метательными машинами,

должны были строить свои стены с расчетом на стенобитные орудия.

На основном раскопе, у церкви Ильи, стена была раскопана на протяжении 62 м, а дальше ее исследовать здесь нельзя, раскопы нельзя расширить, о чем было уже сказано.

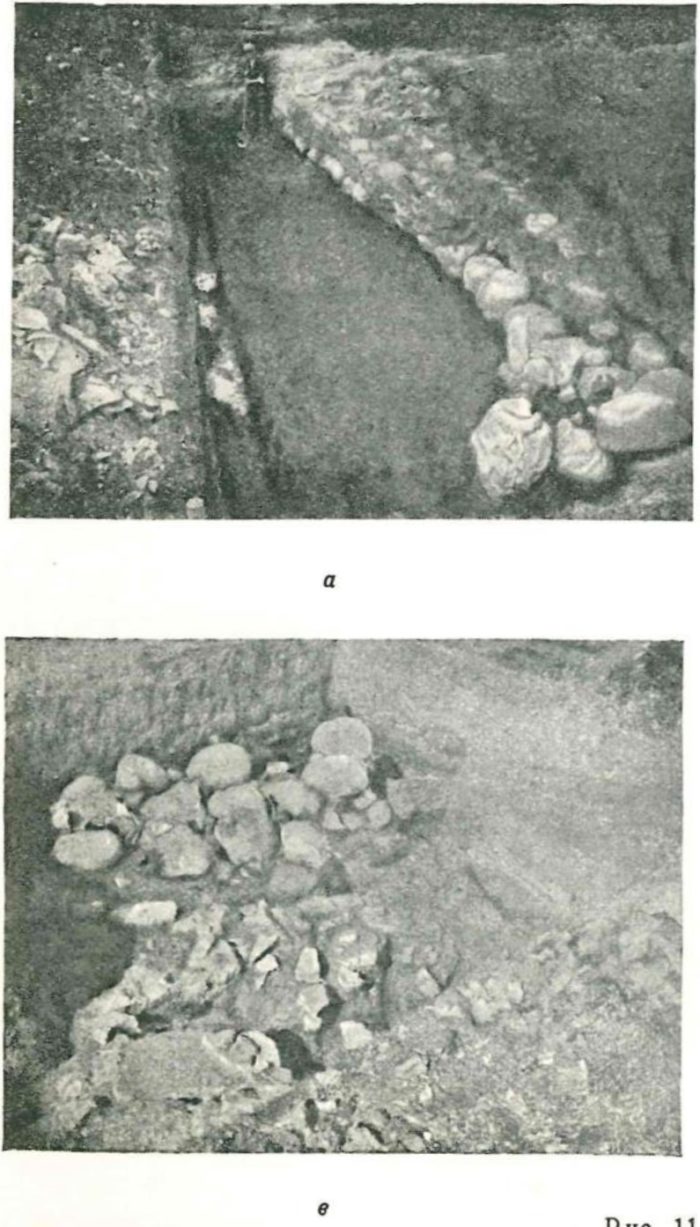

На северо-востоке кладка стены разрушена погребениями XV в. (см. о них ниже). Здесь уцелели валуны основания, а на них среди погребений лишь кое-где целы остатки кладки, до высоты 1 м (рис. 116).

Но направление стены было уже ясно, она должна была пересечь Посольскую улицу, поэтому в соответственном месте на этой улице была заложена вышеупомянутая разведочная траншея. Она действительно пересекла на квадратах 10, 11 и 12 искомую стену, но здесь от нее тоже сохранились лишь валуны основания

и небольшие куски кладки. Здесь стену разрушили не погребения, а какие-то позднейшие деревянные постройки, залегавшие непосредственно на валунах. Эти постройки не выяснялись, поскольку траншея не расширялась, и сохранность их плохая.

Разведочный раскоп на Воскресенском переулке тоже обнаружил валунное основание стены, простиралось оно от 36 до 29 квадрата, ширина его и здесь 3 с небольшим метра, но здесь оно обрывалось, и в конце грудой лежали заготовленные для фундамента валуны; постройка была в этом месте прекращена (рис. lie). Прослеженную (хотя и с прорывом) линию стены можно нанести на план, длина ее 196 м (рис. 12а и б). На север дальше названной груды валунов она едва ли шла, но на юг она могла продолжаться. Неизвестно, доходила ли она в этом направлении до Волхова. Стена не была достроена, да и летопись упоминает только о ее закладке.

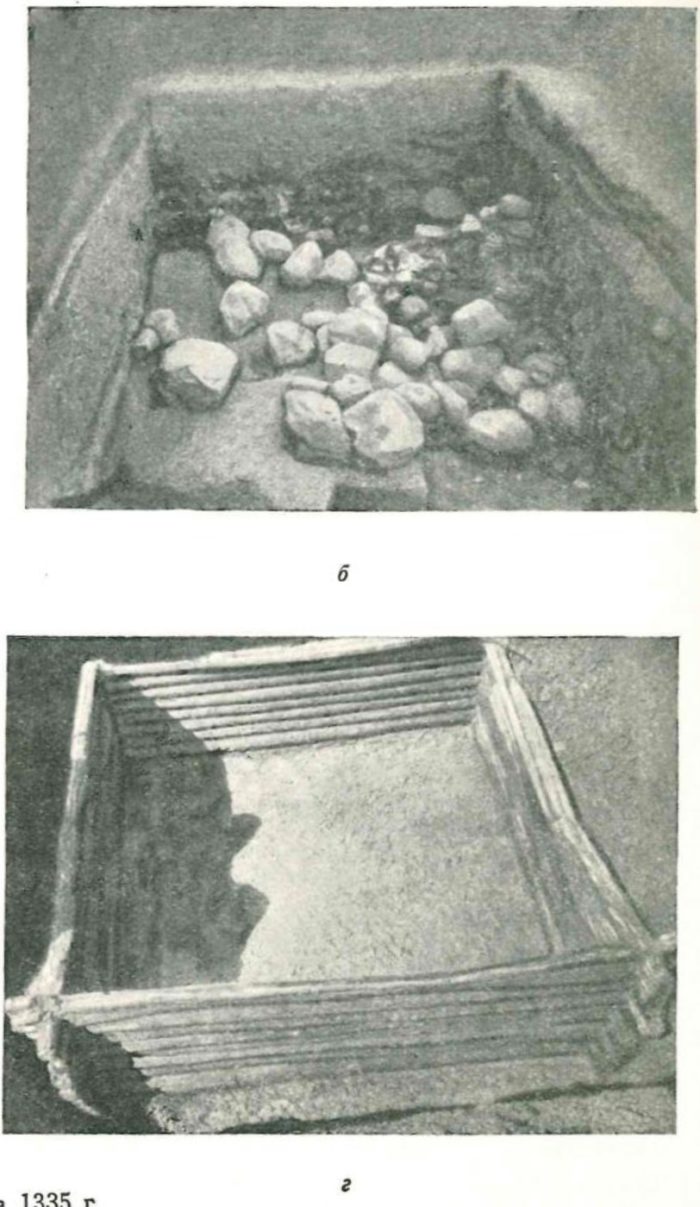

Под валунами на Воскресенском переулке был обнаружен четырёхугольник хорошо сохранившегося сруба. Для его исследования часть валунов пришлось разобрать. Это оказался врытый в землю подвал, площадью в 6X6 м; от него сохранилось 9 венцов. К сожалению, ни один музей не взял бы его целиком. Поэтому был отрублен угол, т. е. половины двух стенок и их скрепление в обло. Они доставлены в Исторический музей (по 9 венцов с обеих сторон). Высота его 0.95 м. Бревна торчат из угла наружу до 0.29, а в среднем на 0.22 м. На двух бревнах зарубки плотников- на пятом снизу 6 вертикальных черточек и на шестом — 7. Пола подвал не

имел. При засыпке в 1335 г. сруб был еще свеж, и поэтому может быть датирован XIII— XIV в. (рис. 11 г).

Раскопанный у церкви Ильи ремесленный район XII—XIII вв. должен был в XIV в. стать районом военным, но не стал, стена не была достроена. Трудно сказать, почему постройка ‘была прекращена. Возможно, что ответ на этот вопрос дадут когда-нибудь исследования укреплений городского вала, с которыми стена должна была согласоваться, а, может быть, и пыталась их заменить. Она, очевидно, не была доведена до боеспособного состояния вскоре она потеряла значение настолько, что в XV в. часть ее разрушили для устройства кладбища при церкви Ильи.

Кладбище это замечательно по возможностям его датировки. Дело в том, что в некоторые могилы положены монеты XV в. Обычай класть монеты до сих пор не был для русских городских кладбищ известен.

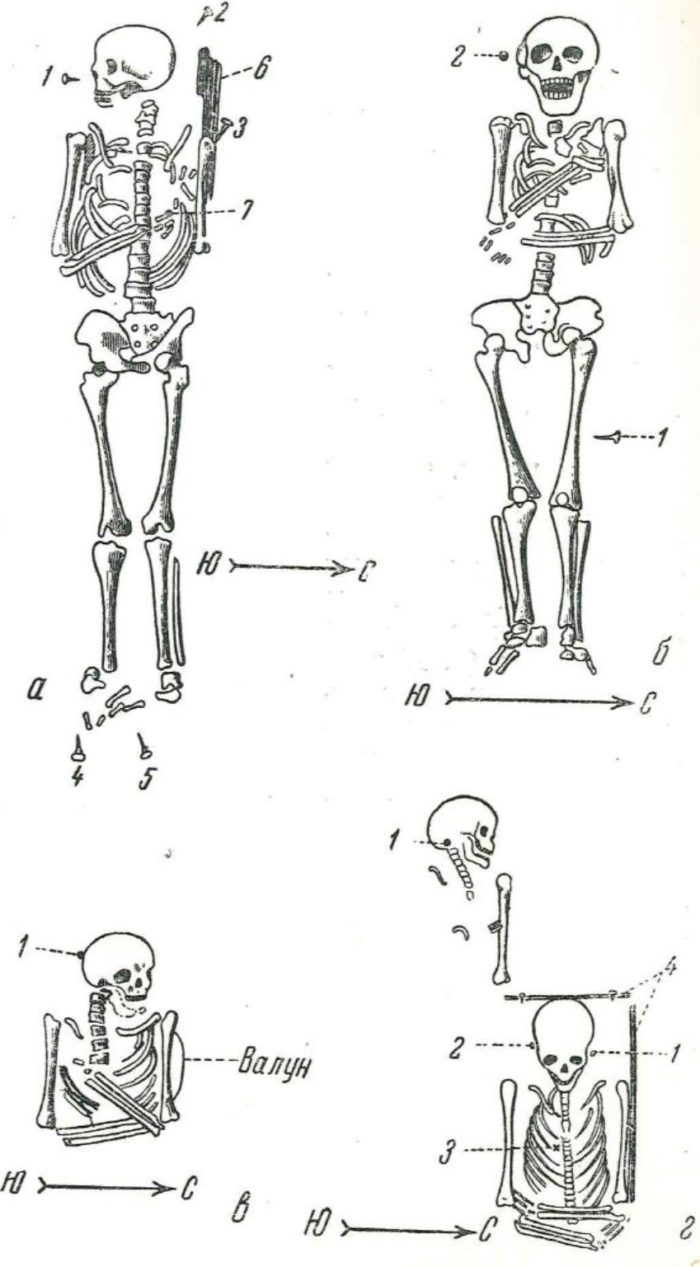

Погребения занимали северную и северо-восточную части основного раскопа, лежавшего к югу от церкви Ильи. В северной части (к северу от срубов) их было 26, в северо-восточной (на развалинах стены) — 38, а всего 64. Можно было иногда проследить, как более ранние погребения были потревожены более поздними. Все покойники лежали вытянуто, на спине, головами на запад. Руки в большинстве случаев согнуты на груди. Монеты заслуживают особого рассмотрения, а других вещей при погребении нет, если не считать железных гвоздей от гробов. Особо можно отметить, что кладбище дало датированный XV в. антропологический материал, он передан в Московский Антропологический музей.

Монеты встречались здесь часто, но большинство из них непосредственной связи с погребениями не имели. Некоторые из них могли быть связаны с потревоженными погребениями, другие могли быть брошены в могилы при зарывании.

Случайными эти находки считать нельзя, потому что в культурном слое вне территории кладбища монеты XV—XVI вв. отсутствовали (там попалась лишь одна серебряная новгородка XV в.), хотя слой этот был неизмеримо богаче находками, чем кладбище. А оно дало монет XV в. 29, да еще 3 монеты XVI в. и 5 нечитаемых монет, по-видимому тех же веков. Особо надо отметить, что это почти все медные монеты, пулы, хотя серебряные деньги были в древней Руси, как известно, более распространены. Вероятно, обычай требовал класть с покойниками медную монету. Все монеты определил М. В. Сузин.

Дневниковые описания сделаны для всех 64 погребений, приводить их здесь не буду. Только 4 погребения были непосредственно связаны с монетами. Все эти 4 покойника лежали на валунах разобранной стены XIV в. (рис. 13).

- Нечитаемая монета (НЦ-6) найдена в погребении № 4 в зажатом кулаке покойника. Медь.

- Пуло московское (НЦ-7), Василия II или Ивана III, лежало у черепа погребения № 9. На лицевой стороне изображение птицы влево. Надпись: поул… мос… Медь. –

- Пуло тверское (ОЧ-7) лежало у черепа погребения № 13. На лицевой стороне изображение птицы влево с приподнятыми крыльями. На оборотной стороне надпись: …ул… тве… Медь.

- Пуло новгородское (ОШ-7) лежало на черепе погребения № 23. На лицевой стороне изображение львиной головы. Такая монета, изданная И. И. Толстым,30 встречается очень редко. На оборотной стороне надпись: пуло новагорода. Монета чеканена до 1478 г. Медь.

Перейду теперь к описанию остальных монет, датирующих кладбище. Они и сами по себе представляют нумизматический интерес.

- Пуло псковское (ОЦ-4) с изображением двуглавого орла, чеканено до 1510 г. Медь.

- Пуло московское (НЦ-5), изображение не ясно (сирена или двуглавый орел). Медь.

- Пуло тверское (НЧ-6) с изображением птицы влево с приподнятыми крыльями. Медь.

- Пуло московское (ОЦ-8) Василия II или Ивана III, с изображением двуглавого орла. Медь.

- Пуло новгородское с изображением птицы вправо с распущенными крыльями. Надпись: князя великого. Чеканено после 1478 г. Найдено не при раскопках, а местными жителями при рытье ямы на той же территории. Дар В. В. Павловой. Медь.

- Полушка московская (НЦ-6) Ивана III с изображением птицы влево с приподнятыми крыльями. Серебро.

- Пуло новгородское (СК.-5) с изображением двуглавого орла.31 Медь.

- Такое же пуло (СМ-5). Медь.

- Пуло новгородское (ТЛ-5) с изображением предмета, различно толкуемого нумизматами (голова в венЦе или сосуд).32 Медь.

- Такое же пуло (ТМ-5). Медь.

- Пуло новгородское (СМ-6) с изображением львиной головы. Монеты этого редкого типа (о них уже была речь выше) найдены при раскопках на Славне таким образом дважды. Медь.

- Пуло новгородское (ТМ-6) с изображением птицы вправо с распущенными крыльями. По словам определявшего все монеты М. В. Сузина, такое пуло неизвестно и нигде не издано. Медь.

- Пуло тверское (ТМ-5) с изображением птицы вправо с распущенными крыльями. Медь.

- Такое же пуло (СК-6). Медь.

- Такое же пуло (ТМ-5). Медь.

- Пуло тверское (СМ-6) с изображением грифона вправо. Медь.

- Пуло тверское (СЛ-6) Михаила Борисовича с изображением дракона влево и с арабской надписью: Михай-ла-тевир-джи. Медь.

22—25. Четыре пула, плохой сохранности, XV в., ближе не определимые (ТМ-5, СМ-6, УМ-5, ТЛ-6). Медь.

26 и 27. Две полуденьги Ивана IV (обе НЦ-6), с изображением всадника с саблей, чеканенные до 1547 г. (без слова царь). Серебро.

28. Полуденьга Ивана IV (НЦ-6) с тем же изображением, чеканенная после 1547 г. (со словом царь). Серебро.

До раскопок кладбища экспедицией приобретены еще. шесть новгородских пул и три тверских, происходящие из того же района.

Почти все погребения несомненно относятся к XV в., немногие может быть к XVI в., но и это сомнительно: все три монеты XVI в. найдены вместе и могут относиться к одной поздней яме.